こんにちは、opoです(opo_85)

そんな人におすすめなのがニーモイクイップメントの「ゾア」です!

この記事ではゾアの特徴や、選んだ理由を解説しつつ、実際に使用している感想も合わせて紹介します

なんだか違いがよくわからない「オーラ」との違いも解説!

ニーモ イクイップメント

ニーモ イクイップメント(略称ニーモ)は、2002年にカム・ブレンシンガーが創業したアメリカのブランドです

NEMO(New England MOuntain Equipment)という名前は、ニューイングランドのルーツと故郷へのオマージュであり、ジュール・ヴェルヌのSF小説(海底2万マイル)に登場するキャプテン・ニモにちなんだものです。

引用:NEMO HP

スリーピングマットだけではなく、寝袋やテント、タープやチェアなどキャンプ用品を幅広く製造、販売しています

スリーピングマットについて詳しく知りたい

そんな人はまずこちらの記事から読んでみてください

NEMOニーモ・ゾアの基本情報と特徴

| サイズ | 183 x 51 x 2.5cm |

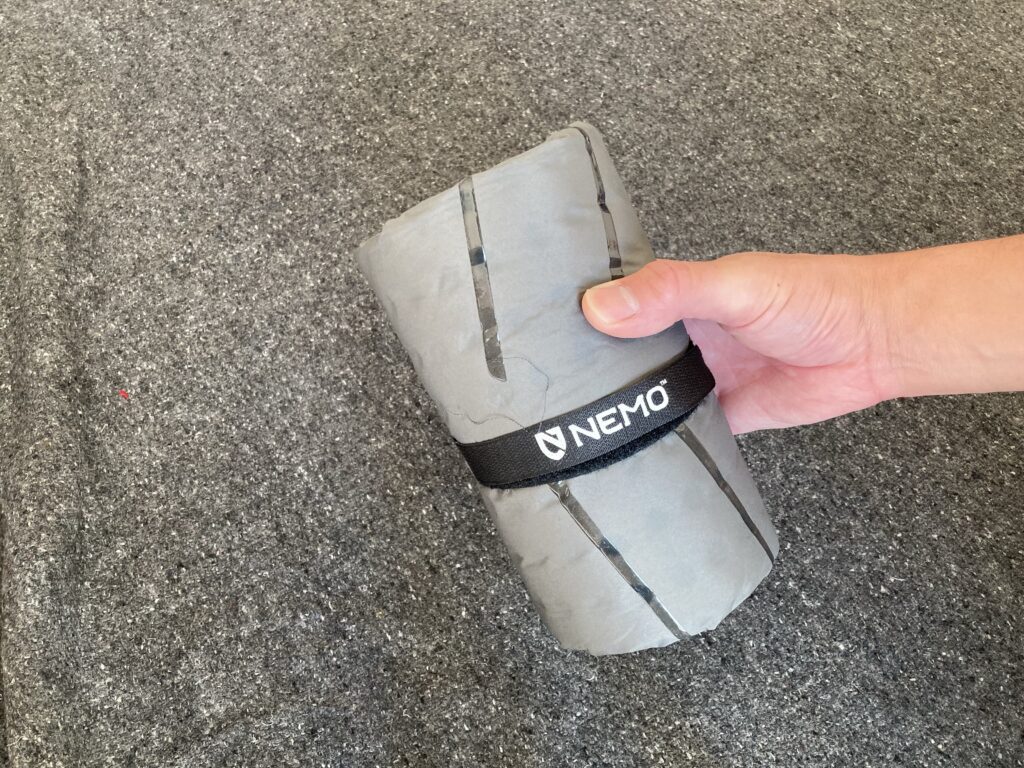

| 収納時サイズ | 11 x 20cm |

| 重量 | 450g(本体のみの実測は412g) |

| R値 | 2.7 |

| 素材 | 20Dポリエステル |

| 断熱材 | オープンセルフォーム(PU) |

| サイズ展開 | レギュラー、ミディアム、ショート |

| 付属品 | スタッフサック,コンプレッションストラップ,リペアキット |

| レビュー | レビューを見る |

ゾアの特徴をもう少し詳しくみていきましょう

重量450gと軽量

ゾアは極限まで軽量化を図り、季節を問わず重量と保温性のバランスがとれたマットを持ち歩きたいミニマリスト志向の人に向けて開発されたマットです。

出典:NEMO

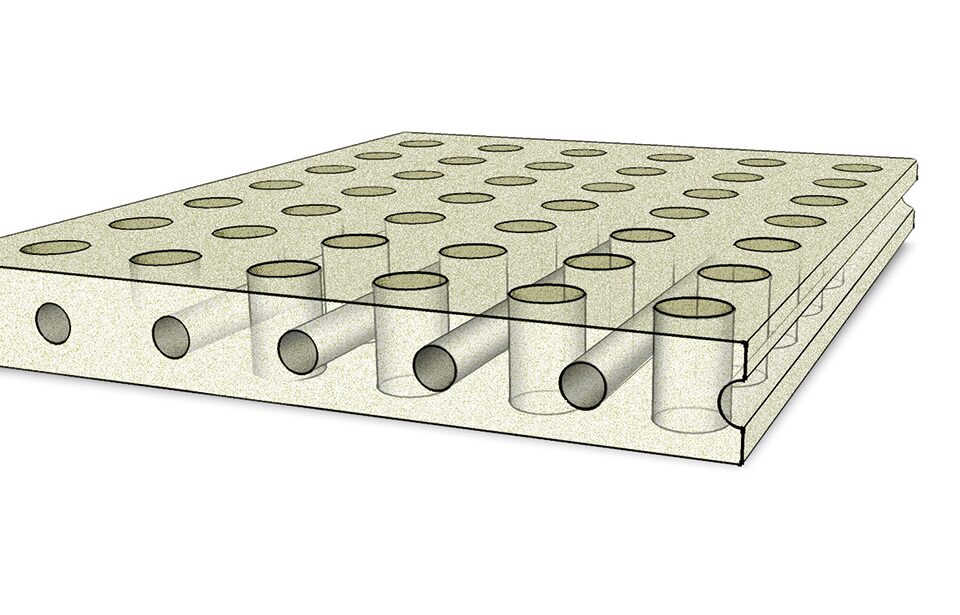

極限までの軽量化をしつつ、かつ断熱性を維持するためにパッド内のフォームに縦横2方向の肉抜き加工がされています。

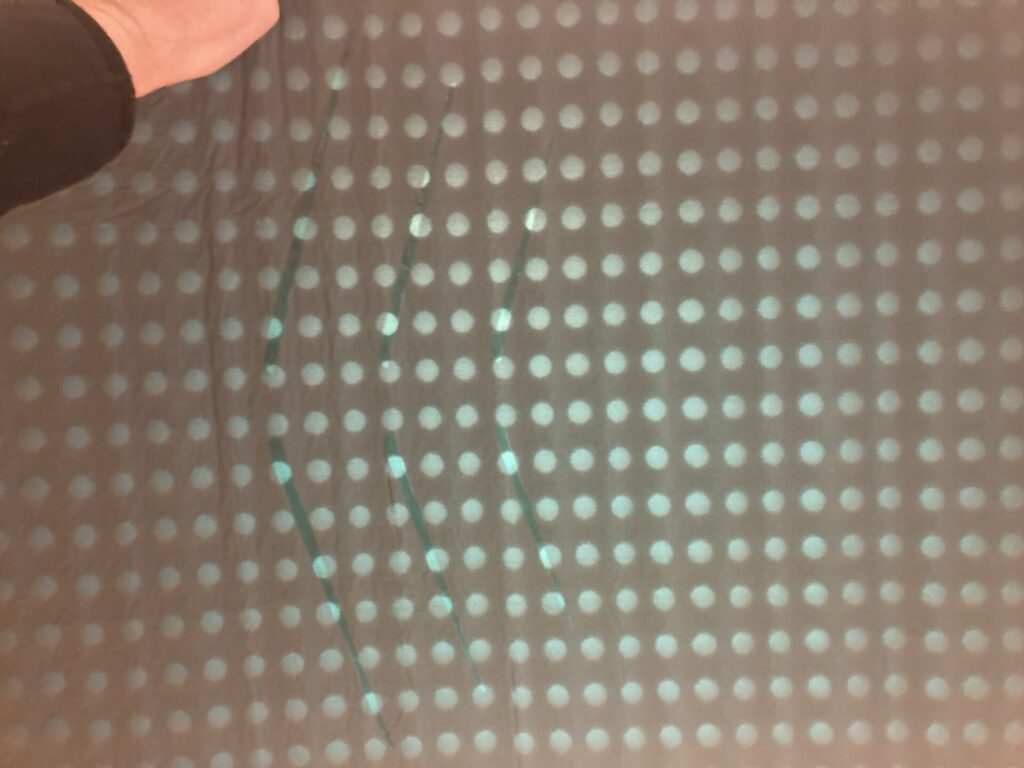

背面に滑り止め

マットの背面には滑り止めが付いています。

ゾアのサイズは3種類

ゾアはサイズがレギュラー、ミディアム、ショートの3種類から選ぶことができます

| レギュラー | ミディアム | ショート |

| 183 x 51cm | 160 x 51cm | 122 x 51cm |

| 450g | 415g | 295g |

マットの厚さは統一、2.5cmです

身長が160cm未満の人はミディアムを選ぶことでより軽量化させることができます。

さらに重量を削りたい人はショートサイズで、バックパックの背面を代用して使用することで装備を軽くすることができます。

モデルチェンジで変わった3つの仕様変更

出典:NEMO HP

モデルチェンジがあり、若干の仕様変更がありました。

- カラー変更:ブルーからイエローへ

- 重量の記載の変更:旧380g→新450g

- 空気を入れるバルブの変更

R値については変更はありません。

カラーチェンジ

旧モデルのカラーはブルーでしたが、現行のゾアはレモンイエローに変更されました。

重量の変更

| 旧ゾア | |

|---|---|

| 380g(実測412g) | 450g |

メーカー記載の重量について、旧モデルは380gだったのに対し、現行モデルは450gの記載に変わっています。

これはおそらくリペアキットやスタッフサックなどを含めた総重量の記載に変わったためと思われます旧ゾアも総重量の実寸は430g)。

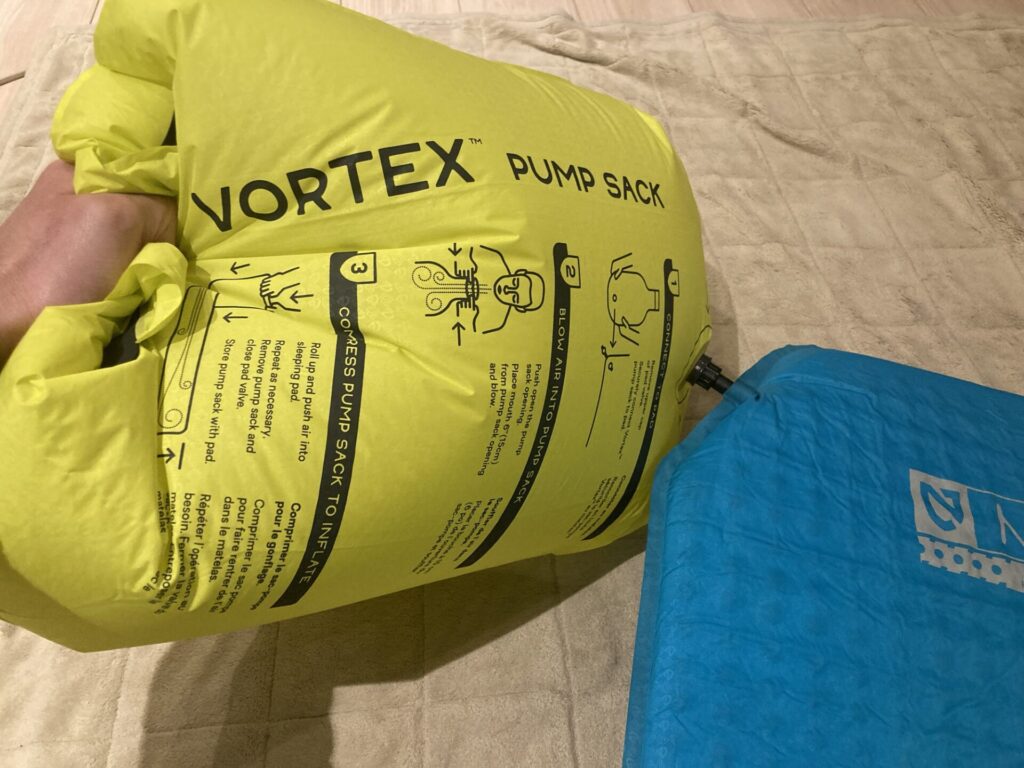

空気を入れるためのバルブ変更

出典:NEMO HP

空気を入れるバルブがエアマットと同じ形状に仕様変更されました

これにより、口で空気を入れにくくなったものの、バルブを解放することができるので一気に空気を抜くことができます。

- 逆流防止弁がついているので専用のポンプサック(別売)を使えば空気を入れるのも簡単です

- 専用のポンプサックを使うことで直接口をつける必要がないので衛生的になっています。

ボルテックスポンプサックは旧モデルにも対応!

2018年以前のモデル(旧テンサーシリーズ、ゾア、オーラ等)でバルブの直径が13mmのパッドにも使用可能です。

オーラとの違いは?

私もその一人、ゾアにするかオーラにするかで迷いました。

ゾアとオーラはR値は同じです。

何が違うの?って思う人もいると思います。

- 生地の厚さ

- サイズ展開

- 価格

この3つの違いから耐久性や重量、なども変わってきます。もう少し詳しくみていきましょう

生地の厚さ

ゾアとオーラの大きな違いは生地の厚さです。

| ゾア | オーラ |

|---|---|

| 20DポリエステルRS | トップ:30D ボトム:75DポリエステルRS |

ゾアは20DポリエステルRSという生地を使っていて、オーラはトップに30D、ボトムは75DポリエステルRSが使われています。

オーラはトップとボトムで生地の厚さを変えているハイブリッドなマットです。

デニールとは合成繊維の糸の太さを表す単位です

デニール数が高くなるほど糸が太くなり、太い糸で織った生地は強度が高くなります

生地が違いから生まれるのは耐久性の違い

生地が厚くなる分、耐久性が高くなります

エアマットや、セルフインフレーターマットを使っている場合、パンクのリスクは避けられません。

山岳で使っていて、パンクしてしまったら使い物にならなくなってしまうので注意が必要です(リペアキットは付属していますが、フィールドでパンク箇所を特定するのは至難)

オーラはゾアよりも厚い生地を使っている分、耐久性が高いのが特徴です。

重量はオーラの方が重い

生地の厚さは耐久性に関わってきますが、それだけではありません。

| ゾア | オーラ |

| 450g | 530g |

ゾアが450グラム、オーラが530グラムなのでグラムの差があります。

ゾアの方が薄い記事を使用している分、重量は軽くなります。

サイズ展開の違い

| ゾア | オーラ |

|---|---|

| レギュラー ミディアム ショート | レギュラーワイド レギュラー ミディアム ショート |

サイズ展開はゾアが3種類、オーラが4種類となっています。

ゾアにはない「レギュラーワイド」は幅が64cmになっていて、四角い形状になっています

出典:NEMO

価格

生地が薄くなる方が値段が高くなります。

価格に若干の差があり、オーラの方が少し価格がリーズナブルです。

| ゾア | オーラ |

| ¥17,600 | ¥16,500 |

価格は税込、2023年11月調べ

ゾアとオーラのスペックの比較

ゾアとオーラのスペックの比較は以下の通りです。

| ZOA ゾア | ORA オーラ | |

| サイズ | 51x183cm | 51x183cm |

| 本体重量 | 450g | 530g |

| 収納サイズ | 20×Φ11㎝ | 20×Φ13㎝ |

| 素材 | 20DポリエステルRS | 30D(トップ)/ 75DポリエステルRS(ボトム) |

| 断熱材 | オープンセルフォーム(PU) | オープンセルフォーム(PU) |

| 厚さ | 2.5cm | 2.5cm |

| R値 | 2.7 | 2.7 |

| 価格(税込) | ¥17,600 | ¥16,500 |

ニーモ・ゾアを選んだ「5つの理由」

さて、早速ですが私がゾアを選んだ理由は以下の通りです

詳しくみていきましょう

快適性

ゾアはセルフインフレーターマットなのでクローズドセルマットとエアマットのいいところ取りをしたようなマットです

好みなどで個人差はありますがクローズドセルマットに比べて寝心地がいいです。

これまで使っていたのがクローズドセルマットしか使ったことがなかったので試してみた時は寝心地の良さにびっくりしました

比較した中で最軽量だった!

購入を検討していた時にいくつか候補にあったマットの中で最軽量がゾアでした。

これが決め手

私はバックパック一つでキャンプに行くのが多く、できる限り軽いのが欲しかったのでこのマットにしました

ゾアを購入する時に比較したスリーピングマット

サーマレストやニーモのマットで悩みました

| モデル | 重量 | R値 |

|---|---|---|

| ニーモ・ゾア | 450g | 2.7 |

| ニーモ・オーラ | 530g | 2.7 |

| サーマレストプロライト | 510g | 2.4 |

| サーマレストプロライトプラス | 650g | 3,2 |

比較した中ではゾアは最軽量です

コンパクトさ

| モデル | 収納サイズ |

|---|---|

| ニーモ・ゾア | 20×Φ11㎝ |

| ニーモ・オーラ | 20×Φ13㎝ |

| サーマレストプロライト | 28×Φ10cm |

| サーマレストプロライトプラス | 28×Φ12cm |

R値(断熱性)の違いや素材、細かい構造に違いはありますが、比較したマットの中だと最も軽く・コンパクトになるのがゾアです

絶妙なマットの厚さ

厚いマットは地面のデコボコを感じにくくし、弾力もありますが、地面との高低差が大きくなってしまうので寝るための範囲が限定されてしまいます

ハンモックで使うことも想定した

私はゾアを購入する時にハンモックでの使用も想定していました

エアマットを使用してハンモックでキャンプをしたこともあるのですが、寝心地は悪くなってしまいました。

ハンモックでキャンプするときも使いたかったのでゾアにしました。

このマットは厚さが2.5 cm。

厚みがそんなにないのでこのハンモックでキャンプするときはこのマットの方が寝心地がよく気に入っています。

マットの厚さが2.5cmだと寝袋の中に入れて使うことも可能なんです

価格とスペックのバランス

| モデル | 価格 |

|---|---|

| ニーモ・ゾア | ¥17,600 |

| ニーモ・オーラ | ¥16,500 |

| サーマレストプロライト | ¥19,800 |

| サーマレストプロライトプラス | ¥22,000 |

ゾアは最安ではありませんが、重量・コンパクトさ・断熱性のバランスが取れたマットです

ゾアを使ってみた感じたこと

ここからは実際に私が使っていて感じたことと合わせてメリットやデメリットを解説します

ゾアの断熱性について

出典:THERMAREST

ゾアのR値は2.7で、3シーズン用のマットですが、正直R値2.7の断熱性の高さは感じられませんでした。R値2のクローズドセルマットの方がしっかりと断熱してくれると感じます。

寒さへの耐性や感じ方は個人差あるわけですが、ゾアの単体での使用の限界は0℃あたりかなと感じています。

冬にキャンプに行った時のことです。氷点下近くまで下がる季節だったのですがこのスリーピングマットしか持って行っていませんでした。

地面からの冷気を遮断できず、地面と接地しているところが冷えて眠れなかったです。(手元の温度計はマイナス5℃)

持っている服を着込んで寝てみても結果は同じで、地面と接地しているところが冷えて眠れない。

寒さ対策として湯たんぽやカイロは使用しましたがそれでも冷えてしまい、結局ほとんど寝ることができずに朝まで過ごしました。

ハンモックでの使用だと5℃くらいが限度

ハンモックでの使用では気温が5℃ほどでも寒さを感じました

その時はお尻、背中が特に冷たさを感じて、眠ることができませんでした。

テントで寝ている時よりもハンモックの方が断熱性能が弱くなるような実感があります。

ハンモックキャンプの時はアンダーブランケットを使いましょう。

ゾアは冬は使えないのか

ゾアは3シーズン用のマットですが、使い方次第で冬も使うことができます。

マットは重ねることでR値を足し算することができます。

詳しくはこちら

快適なクッション性・寝心地はグッド!

ゾアはクローズドセルマットに比べると厚さがあり、快適です。程よい弾力で身体が痛くなることもありません。

空気を入れているので空気の入れる量で柔らかさを好みに合わせて調整できるのもいいところです。

使ってみて感じたゾアのデメリット

ゾアのデメリットもお伝えします

空気を入れないと使えないのが手間だし大変

使う前に空気を入れないと使えません。

長年クローズドセルマットを使ってきた私としては空気を入れる作業はどうしても面倒に感じてしまいます。

自動で空気は入らない

セルフインフレータマットの特徴として自動で空気が入るとなっていますが、これはあまり期待しない方がいいです。

撤収が大変・空気を抜いてたたむのが面倒

空気を入れたということは、空気を抜かないと収納できません。

それが思った以上に面倒です。

特にクローズドセルマットを使っていた人はより面倒に感じると思います。

薄いから大きな石に注意・きちんと整地しよう

厚さが2.5cmと厚くはないのでなので大きめの石などがあると寝たときに当たります。

対策としてはしっかりと整地すること。

木の根などは動かすことができないのでそういった場所は避けましょう。

寝心地と携帯性の両立=中途半端

クローズドセルマットに比べると、クッション性があるし、コンパクトになるので携帯性にも優れていますが、寝心地や携帯性に振り切るのであればエアマットの方がいいでしょう

膨らました時は5〜7cmくらいあるので寝心地も良く、空気を抜けばコンパクトになります

セルフインフレーターマットのゾアは中途半端とも言えるマットです

寝心地は個人差があります。エアマットの独特な寝心地が苦手な人もいるので、購入前には是非ためしてみましょう

たたみ方について

先ほどデメリットで紹介したたたむのが面倒というポイントですが、キレイにたたみむ方法も解説します。

キレイにたたむには一度だいたいの空気を抜いてから丸め(収納)ていきます

コンプレッションバンドでとめておけば広がってくることもないので私はバルブは閉めずにバンドでとめて収納袋に入れています。

まとめ

- クローズドセルマットに比べると快適で、身体が痛くなることもなかった

- ハンモックでの使用もちょうどいい厚さだった

- 使用時に使う前に空気を入れないといけないのが面倒

- 撤収時にたたむのが面倒

- パンクのリスクがあるので焚き火の近くで使う場合や、地面に尖ったものがないか注意が必要

ゾアはこんな人にオススメ

- クローズドセルマットより寝心地がいいマットを探している人

- 軽量な方でコンパクトさを重要視してる人

- 山岳での使用も視野に入れている人

終わりに

ニーモのマット「ゾア」の紹介でした。

寝心地はキャンプや登山の満足度に直結します!!

自分に合ったマットを使って快適にキャンプを楽しみましょう。

みなさんの道具選びの参考になればうれしいです。最後まで読んでいただきありがとうございました。

ではまた!