opoです(opo_85)

そんな人におすすめなのがイスカ・エアドライト140です

夏山(北アルプスや八ヶ岳)のテント泊で使ってみてかなり良かったのでレビューします

- イスカエアドライトのスペック(特徴)やサイズ感

- 使用感(レビュー)

エアドライト140はジッパーはついていないし、フードもないし、寝袋としてはちょっと尖っています

多くの人におすすめできるものではありませんが、装備を軽量化したい人やミニマリスト志向の人にドンズバなアイテムです

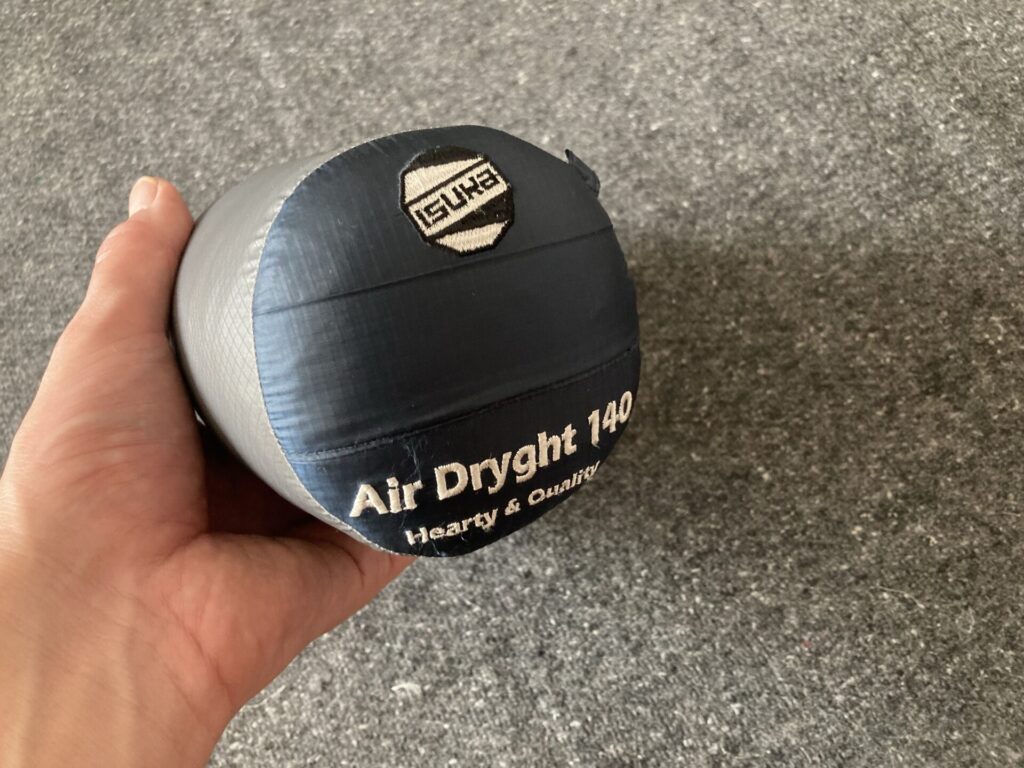

イスカ・エアドライト140

エアドライトシリーズはイスカの寝袋のラインナップの中でもハイスペックなシリーズで、軽量・コンパクトになることからキャンプだけでなく、登山での使用にも適しています

そんなエアドライトシリーズの中で一番薄手で軽量なのがエアドライト140です

イスカは昭和47年(1972年)に創業された日本のアウトドアブランドです

寝袋(シュラフ)をメインに、スタッフバッグやレインバッグカバー、スパッツ、ソフトクーラーなどを取り扱っています

イスカの企業情報について詳しくは公式ホームページをご覧ください

エアドライト140の基本情報・特徴

エアドライト140のスペック

| サイズ | 70(肩幅)x 180cm |

| 収納サイズ | φ10 × 18cm |

| 重量 | 312g(実測) |

| ダウン量 | 140g |

| ダウン | 750FPダックダウン |

| 構造 | シングル構造 |

| 最低使用温度 | 8℃ |

| レビュー | レビューを見る |

イスカの寝袋にはモデル名に数字が入っています(例えばエアドライト140)

モデル名の数値は封入されているダウン量を表しているので覚えておくと比較する時に便利です

特徴

- 中綿に750フィルパワー撥水加工ダックダウンを使用

- 生地に15デニールの撥水加工ナイロン

- 軽量性に優れたシングル構造

- 3D構造で体の形にフィットする構造

- フードレスの形状でウエアとの併用が必要

- ジッパーレスで軽量化に特化、使いやすさよりも重量重視!

- タイトめのサイズ(体格のいい人にはキツい)

- 携帯性に優れるコンパクトさ

- 夏場の登山にちょうどいい保温力(組み合わせ次第で便利に使える)

基本的な特徴についてはイスカのホームページに掲載されているので割愛します

詳しくはイスカ公式ホームページへ

フィルパワーとはダウンの性能を評価する基準の一つで、一定の条件下でダウン30gの復元力を表したものです。FPの数値が大きほど性能が高く、同じ重量で多くの空間を満たすことができます

イスカでは世界基準であるIDFL(International Down And Feather Laboratory)でフィルパワーを計測しています[引用:イスカ HPこに本文を入力

デニールとは合成繊維の糸の太さを表す単位です

デニール数が高くなるほど糸が太くなり、太い糸で織った生地は強度が高くなります

薄い生地には強度を確保するために格子状に繊維が縫い込まれたリップストップナイロンが使われています

寝袋に使用している羽毛は、皮膚が進化する過程変化したものであり、哺乳動物の体毛にあたります。羽毛には「フェザー」と「ダウン」があり、軽量、コンパクトな機能を求める寝袋にはダウンを主に使用しています。

またダウンにはグース(ガチョウ)とダック(アヒル)があり、一般的にはグースの方がダックに比べてダウンボールが大きく、かさ高性に優れていると言われており大量の空気を取り込むことによって高い保温力を発揮します。

グースダウンは羽枝、小羽枝が細くて柔らかいために、ドレープ性、保温性、耐久性にも優れた特性を持っています[引用:イスカ HP]

エアドライト140の魅力

エアドライト140を選んだ理由

エアドライトシリーズには使用温度が同じ寝袋が3つあります(エアドライト140、160、190)

(リストは横にスクロールできます)

| 機能 | エアドライト140 | エアドライト160 | エアドライト190 |

|---|---|---|---|

| ダウン量 |  140g |  160g |  190g |

| 使用温度 | 8℃ | 8℃ | 8℃ |

| ジッパー | 無 | 有 | 有 |

| フード | 無 | 無 | 有 |

| 重量 | 300g | 360g | 415g |

| 形状 | 封筒型 | 封筒型 | マミー型 |

比較してもらうと分かると思うのですが、エアドライト140はジッパーやフードがない分、軽量化に特化されています

エアドライト140は快適さは劣りますが、「携帯性」に優れています(これが選んだ理由)

使用インプレッション

実際に使ってみて感じたことをレビューしていきます

体感した「通気性」の高さ

使い始めて1番驚いたのが「通気性」の高さです

しっかりと保温してくれるのに、湿気は外に逃がしてくれるので寝ていて快適です

寝袋を選ぶ時はつい保温力ばかりに目がいってしまいますが、通気性(透湿性)の高さは快適さの重要な要素だということを実感しました

蒸れを感じることなく朝まで寝れるって最高です

ジッパー無しでも出入りは苦にならなかった

エアドライトを使う前に1番気になっていたのが出入りについてしたが、ジッパーがついている寝袋に比べれば潜り込む時に少し工夫が必要なものの、実際に使ってみるとそこまで不便さは感じませんでした

暑い時には首まで入らずに胸まで入ったり、下半身だけ入ったりすることで温度調整ができます

首元にはドローコード付きで冷気の侵入を防ぐ

しっかりと寝袋に入ればドローコードで冷気の侵入を防ぐことができます

フードレス仕様だからウエアとの併用が前提

エアドライト140は首から上を保温するためにウエアとの併用が前提となります

フードのついた防寒着やニット帽などと合わせることで寒さを感じることなく快適に眠ることができます

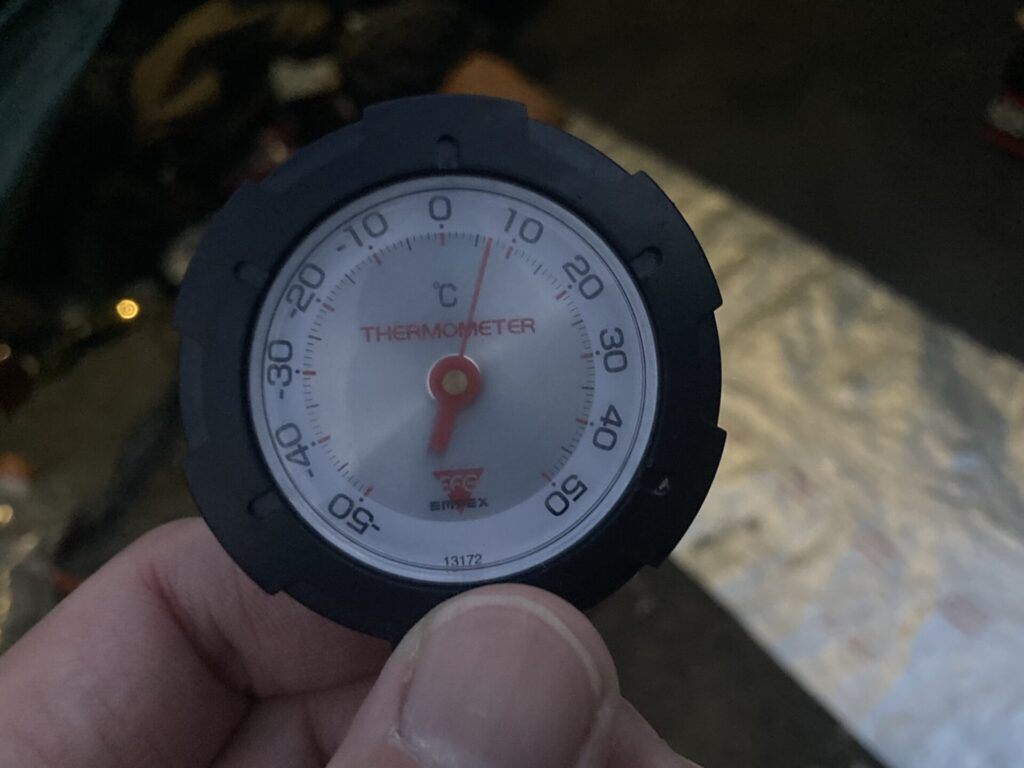

単体使用での限界について

エアドライト140の単体での使用の限界については概ねメーカー表記通りでした

寝る時の外気温が7℃だった時には単体では寒さを感じました

上下に防寒着を着ることで5℃くらいまでは問題なく眠れましたが、5℃以下となるとグレードを上げた方がいいです

インナーとして保温力のブーストができる

エアドライト140は薄手で、サイズもタイトなのでインナーとして使用するのにぴったりでした

冬用の寝袋に140gのダウンをプラスすることができるの保温効果がかなり向上します

残念なところ

いいところばかりではありません

タイトめのサイズ(体格のいい人にはキツい)

エアドライト140は肩幅70cmとタイトな作りになっていて、普通体型の人ならそこまで気にならないと思いますが、体格のいい人にとっては窮屈と感じると思います

軽量化に特化するためといえばタイトな作りはメリットとも言えますが、快適性の面からするとデメリットにもなります

ハンモックとの相性は良くない

ハンモックとエアドライト140の相性は良くありませんでした

通常の寝袋なら、ハンモックに寝袋をセットして、横になってからジッパーを閉めれば寝ることができますが、ジッパーの無いエアドライト140はそうもいきません

地面で寝るよりも潜り込むのが大変でした

保管用バックが付属していない

エアドライト140だけでなく、イスカの寝袋には専用の保管用バックが付属していません

寝袋の保管用バックとしては、メッシュバックがおすすめで、メッシュになっているので洗濯ネットとしても使えて一台二役です!

独自の算出で温度表記していること

ナンガやモンベル、シートゥサミットなどの寝袋はEN13537 方式での測定され、統一された温度表記になっています

それに対し、

イスカの寝袋は蓄積したデータや経験に基づいたイスカ独自の最低使用温度で表示されています

測定基準が同一ではないので他ブランドとの比較がしにくいです

寝袋はEU諸国の統一規格「ヨーロピアンノーム」いによってEN13537方式で算出されています

統一された検査基準によって検査された温度表示は、

・コンフォート(快適使用温度)

・リミット(下限温度)

・エクストリーム(限界温度)

の3つが算出されます

〈測定方法について〉

サーマルマネキンにて、風速0.35m/s、湿度64%、気温20℃の環境にて3回計測されています[引用イスカ HP]

検査は静止状態で測定されるため、寝返りなどが考慮されていない点が指摘されています。イスカの分析では、ややタイトな寝袋の方が良いデータ結果がでるようですが、実際の快適睡眠には適度な余裕が不可欠なため、データの低下を承知の上で、あえて快適睡眠を実現できる余裕を残しています。生地素材においても寝袋内部はドライな環境を基準としています。(通気性の劣るシェル素材はデータアップするものの、実際での使用では寝袋内湿度の増加が保温性能と快適性に悪影響をあたえます)[引用:イスカ HP]

メーカーに聞いてみた

エアドライト140の使用温度は8℃、同シリーズのエアドライト160、190も使用温度は8℃だったので疑問に思いmメーカーに問い合わせをしてました

封筒型の寝袋に該当するエアドライト140は検査機関での測定ができないため、フィールドテストを基にしたデータで目安として設定されている使用温度になっているそうです

他ブランドとのスペック比較をするにはややこしい事になってしまうし、比較もしにくくなってしまいますが、

統一規格では分からないような「仕様やデータ、経験」を加味して快適に使える温度帯として独自の算出をしているイスカはユーザーへの寄り添い方にこだわりを感じますね

エアドライト140にするか160にするか迷っている人へ

エアドライト140が気になっている人は高確率でエアドライト160とどちらにするかで迷うと思います(私がそうだったから)

エアドライト160との違いや特徴、選び方についてはこちらで詳しく解説をしています

まとめ

- 中綿に750フィルパワー撥水加工ダックダウンを使用

- 生地に15デニールの撥水加工ナイロン

- 軽量性に優れたシングル構造

- 3D構造で体の形にフィットする構造

- フードレスの形状でウエアとの併用が必要

- ジッパーレスで軽量化に特化

- タイトめのサイズ(体格のいい人にはキツい)

- 携帯性に優れるコンパクトさ

- 夏場の登山にちょうどいい保温力(組み合わせ次第で便利に使える)

エアドライト140はこんな人におすすめ

- とにかく1gでも軽量にしたい人

- できるだけ荷物をコンパクトにまとめたい人

- 冬用の寝袋の保温力のブーストに使いたい人

- 組み合わせ次第で使い方を広げられる多様性を求めている人

- エマージェンシー用に携帯したい人

おわりに

夏用寝袋、エアドライト140の紹介でした

機能は最低限でクセの強い寝袋ですが、アイデアや組み合わせ次第で多様性は広がります

自分のレベルや用途にあったベストな道具をみつけてアウトドアを楽しみましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました

みなさんの寝袋選びの参考になれば嬉しいです